IODATAのNAS「HDL2-A」ってどう? [追記あり]

10月上旬に、IODATAから新型のNAS「LAN DISK HDL2-A」が出るようです。

2TBモデルで、31,700円(税抜き)です。

私が昔、LANDISK Home HDL4-G 2.0を買った時は、約9万円でした。それに比べると、ずいぶん安くなったなぁ。

HDL2-Aは内蔵ディスクが2台だから、RAID-0/1しか組めないし、割り切った仕様になっていますからね。それで、安くできたんでしょう。

HDL2-AのUSBポートに外付けHDDをつなぐと、そちらに自動でバックアップを取ってくれるみたいです。これは、便利かも。

RAID-0を組めば、Read時100MB/sの転送速度が得られる様です。HDL4-Gの10倍速いです。

RAID-0で運用して、外付けHDDにバックアップと言う使い方が良いのでしょうか?

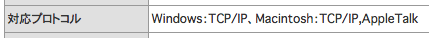

HDL2-Aの仕様で良くわからないのが、対応OSがMac OS X 10.5, 10.6なのに、対応プロトコルがAppleTalkなんです。10.5や10.6って、AppleTalkでファイル共有はできないんじゃないの? どういう事でしょう?

でも、ファイルサーバー機能としては、AppleShareに対応している…。

AppleShareって、AFPを使ったファイル共有ですよね?

まあ、Webカタログの書き間違いなのでしょうが、基本的な事ですよね?

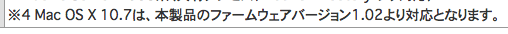

それと、OS X 10.7 Lionには、対応していないようです。これから発売なのに、Lionに対応しないなんて、どういう事でしょうか?

転送速度が速くなっているのは魅力ですけれど、Lionで使えないんじゃあね。対応予定にもなっていませんし。

「リモートリンク2」と言う機能を使うと、外出先からや、iPadなどからも、HDL2-Aにアクセスできるみたいです。でも、iobb.netの設定をしなければならなそうです。

素直に、WebDAVに対応してくれれば良いのに。

外観を見ると、冷却ファンは一般的な形状の物を使っている様ですね。これは良いかも。

HDL4-Gはシロッコファンで、入手しづらいです。その上、ファンが壊れ易い…。

[amazonjs asin="B005OD1D0O" locale="JP"] [amazonjs asin="B005OD1CN2" locale="JP"] [amazonjs asin="B005OD1CPK" locale="JP"](追記 2011-09-26 21:43)

IODATAに確認してみました。

Lion対応は未定だそうです。

Webカタログの記載間違いを連絡したのですが、技術担当みたいな人が出て来て、「"AppleTalk"の記載は正しい」と言って、受け入れられませんでした。

Finderから、HDL2-Aへ接続できる事は、確認しているそうです。

担当者からの対応のされ方が、なんだか、クレーマーの様に扱われた感じでした。

もちろん、こちらは丁寧な言葉で連絡しています。

IODATAは好きだったのですが、二度と買わないと思う。 (2012-08-22 21:52 訂正)

転送速度は遅くなりますが、Buffaloの方はLion対応になっているので、今すぐ欲しい方は、こちらの方が良いかも。

[amazonjs asin="B0043GN842" locale="JP"] [amazonjs asin="B0043GN84M" locale="JP"] [amazonjs asin="B0058FK1V0" locale="JP"](追記 2011-11-01 23:09)

本日確認したら、Macintoshの対応プロトコルに"TCP/IP"が追加されていました。

やっぱり、仕様書が間違ってたんじゃないか。対応プロトコルでTCP/IPをサポートしていなくて、Mac OS X 10.5/10.6からつながる訳がない。

この記載だと、AppleShareで、TCP/IPとAppleTalkの両方をサポートするってことか?!

AppleTalkをサポートするのって、意味があるのでしょうか? メリットがあるとしたら、Mac OS 8.5よりも前のOSで、ファイルサーバの発見に使えるくらいです。

(追記 2012-03-15 00:15)

2012年2月1日に、ファームウェア1.02がリリースされ、OS X 10.7に対応になった様です。

2012年2月23日に、仕様を確認した所、更に書き変わっていました。(この記事の更新が遅くなってしまって、申し訳ありません)

やっと、記述的にはまともになった様です。

対応プロトコルが、"TCP/IP"に統一された様です。表記では"TCP-IP"となっていますので、ちょっと残念な感じですけれど。

普段の私なら、この様な間違いに気が付いた場合、一報を入れる様にしています。ですが、上にも書いた通り、IODATAの担当者にひどい扱いを受けたので、私からは連絡しません。

それと、コメントでいただいているのですが、ファームウェアアップデータが暗号化されて、簡単には手を入れられなくなった様です。

Wikipediaにも記載されています。

もし、基板上にシリアルポートが残っていれば、ハードウェアの改造でHACKできるかも知れません。当然、IOデータの保証・修理が効かなくなります。

(追記 2012-08-22 21:52)

とおりすがり。さんから、コメントで色々教えていただきました。

- HDL2-Aが簡単にHACKできない様になっているのは、DTCP-IPに対応しているためではないか? コンテンツ保護のための情報を見られては困るため。他のDTCP-IP対応の機種も、updaterが暗号化されている。

- 製品のカーネルはパスワードつきのZIP圧縮のかかったものなので、それを前提としたブートパラメータでは、標準のカーネル以外の起動は難しい。

- HDL2-Aは、基板上にシリアルポートあり。ただし、前記の理由により、シリアルポートからはbootプロセスを観測できる程度にしかならない。

- 受付/サポートが、全ての技術を知っている訳ではないので、こちらの意図が伝わらず、今回の様な対応になったのではないか?

- Webページの訂正の件は、やっと気づいたので直した程度ではないか?

- IODATAのLAN/USBハイブリッド機は、システムをHPA領域に置く事で、USBでつないだ時(ディスクを取り出したときも同じ)には、システムを隠蔽する。LANでつないだ時には、HPA領域を解放し、かつパーティションテーブルを書き換えて、システム領域にアクセスできる様にする。

- HPA領域は、ATAコマンドの"SET_MAX_ADDRESS"でHDD内のレジスタを書き換え、"IDENTIFY_DEVICE"で返されるLBAを、"READ_NATIVE_MAX_ADDRESS"よりも小さな値にする事で作り出せる。

- Host protected area – Wikipedia, the free encyclopedia

自分だけでは気づけない/わからない事がたくさんあります。コメントで教えていただけるのは、大変ありがたいです。

(追記 2012-08-23 07:49)

とおりすがり。さんからご指摘をいただきましたので、訂正しました。

ディスカッション

Lionは対応してるよ

コメントありがとうございます。

HDL2-Aの仕様のページを見ると、Mac OS Xは、10.5〜10.6対応と書かれています。

http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl2-a/spec.htm

また、9月26日にIODATAに電話で確認した時点では、Lion対応は未定と言う事でした。

現時点ではupdaterは発表されいない様です。

Lionに対応していると言うのは、独自に調査された結果でしょうか? OSは、10.7.2でしょうか?

HDL2-Aの仕様には、対応プロトコルはAppleTalkと書かれています。Mac OS X 10.4以降は、AppleTalkによるファイル共有はサポートされていません。

http://www003.upp.so-net.ne.jp/hat/netatalk/andsamba.html

TCP/IPのAFPで接続できると言う事でしょうか? それとも、smbで接続されているのでしょうか?

IODATAの担当者は、(LionでないMac OS Xで)afp://で指定すれば接続できると言っていたので、TCP/IPのAFPで接続していると思われます。つまり、Webの仕様に、ウソが書かれている事になります。担当者に指摘したのですが、受け入れて貰えませんでした。

HDL2-Aは、TimeMachineのバックアップ先としても使えますか?

よろしければお知らせ下さい。

【全部入りのフラッグシップモデル】NAS「HDL2-A」シリーズ

個人からSOHOまでさまざまなユーザーニーズに応える――RAID 0で毎秒100Mバイトの高速アクセスに対応するなど、さまざまな機能を備えたモデル。

先日HDL2-A6.0を購入し、Lion(10.7.2)にてセットアップしました。

TimeMachineについては、認証有りでは利用不可、ゲスト接続であれば利用可能でした。

AFP接続においても同様で、ゲスト接続のみ接続可という結果でした。

10月に出たばかりの新製品だけに、Lionに対応してもらいたい所ですが…

※購入にあたって、こちらの記事を参考にさせて頂きました。

ありがとうございます。

コメントありがとうございます。

HDL2-A6.0を買われたのですか! 良いですね!

なるほど、認証ありだと接続できないのですね。

そうなると、HDL2-Aのnetatalkで、DHX2認証がサポートされていない事になります。

購入の際、私の記事を参考にされたと言う事で、ありがとうございます。

どちらかと言うと、否定的な記事だったのですが、それでも良かったでしょうか?

転送速度が非常に高速になっていると言うのは、大きな魅力です。

レスありがとうございます。

HDD価格の高騰がしばらく続きそうなので、思い切って6TBをセレクトしてみました。

転送速度はITmediaの記事とほぼ同じ数値が出ています。(RAID0で稼働させてます)

http://bit.ly/vUsn4s

初めて購入するNASでしたが、この転送速度のおかげで使用感はかなり良いですね。

この容量でこの値段だと値頃感ありますし。

お市さんの記事内容だと確かに否定的な意見だったんですが、

NASに対しての第一希望が高速であることだったので、人柱になってしまえーと言う気持ちで決めてしまいましたw

IOからのアップデートを期待しつつ、色々と試行錯誤して楽しみたいと思います!

再びコメントありがとうございます。

HDL2-A6.0の実売価格を調べてみましたら、5万円前後ですね。

私がHDL4-G2.0を買った時は9万円でした。

速度が上がって、性能も上がって、うらやましいです。

100MB/Sも出れば、直接外付けしたHDDより速いですね。

RAID0だと速度は上がりますが、ディスク障害が怖いですね。

バックアップをお忘れない様にして下さい。

お寄せいただいた情報を元に、ブログ記事を書かせていただくかもしれません。

早く、Lion対応のアップデータが出ると良いですね。

hdl2-aもtelnet起動ができるんでしょうか

コメントありがとうございます。

わたしは、HDL2-Aを持っていないので、telnet起動ができるかどうかはわかりません。

Wikipediaによると、updaterが暗号化されて、手を入れにくくなった様です。従来の方法では、telnetを追加する事は無理でしょう。

LANDISK – Wikipedia

ファームウェアが、 .tgz.enc となったのはそう言う事なのですね。。ザンネン

再びコメントありがとうございます。

できるかどうかわからないのですが、その前の機種だと、基板上にシリアルポートがあります。

もし、HDL2-Aにシリアルポートがあれば、そこにつなぐと詳細情報が得られます。ただ、ハードウェアの改造になるので、保証は受けられなくなると思います。

BuffaloとI-O DATAの馬鹿さ加減がタダモノでない

まず、以下のページをご覧頂きたい。 Macintoshから製品の共有フォルダーにAFP(AppleTalk)でアクセスする方法 | BUFFALO バッファロー ページのタイトルを読んだ時点で、Buffaloが馬鹿なことに薄々感づくと思います。AFPとAppleTalkを混同しています。 [AppleTalk使用]にチェック "afp://(TeraStationのIPアドレス)"と入力 TCP/IPで直接接続しているのだから、AppleTalkを有効にする必要性がありません。このページの冒頭に「…

Buffaloの馬鹿さ加減については、MLを通じて全世界に公開しました。

I-O Dataに関しては、もう気付いちゃったようなので、書きませんでした。

http://sourceforge.net/mailarchive/message.php?msg_id=28980457

HATさんへ、いつもコメントありがとうございます。

最近、私の興味の対象が別の方に向かっていて、netatalkに時間を取れていません。

ごめんなさい。

MLを読ませていただきました。

HDL2-Gへのnetatalkのインストールの記事の方は読んでいます。素晴らしいと思います。

私の目指す所も、これなのですが、先を越されてしまいました。残念。

でも、私のブログも参照されていているので、協力できたと思います。

netatalkは、HDL2-G/HDL4-Gの/etcがreadonlyになっている事にも対応されたのですね?

素晴らしいです。

IODATAが気付いたのは、次の様な過程があったんじゃ無いでしょうか?

1. 私が電話で指摘。(2011-09)

2. その時の担当者は、理解できず。

3. その後、私の記事を読んだ(?)、もちろんHATさんの記事もですけれど、他の方がIODATAに問い合わせ。

4. 問い合わせが多数だったので、担当者が調査・修正。(2011-11)

5. netatalk 2.2.xをインストールする時に再調査して、発覚・修正。(2012-02)

BuffloもIODATAも、netatalkを使ってMacに対応できるNASを出して収益を上げているのだから、netatalkに何らかの方法(寄付とか)で貢献したら良いのにと思います。

2.2.0が非公開騒ぎになった時に、確か海外NASメーカーは、何かしらの協力をされたと記憶しています。

低コストだからそんな予算が出ないのかな。

技術的貢献は無理っぽいし。

さっき該当ページをみたんですが、

・Windowsファイルサービス(Samba)

・Macintoshファイルサービス(AppleShare)

という書き方は相変わらず変ですよね。

・Windowsファイルサービス(Samba)

・Macintoshファイルサービス(Netatalk)

とか

・Windowsファイルサービス(SMB)

・Macintoshファイルサービス(AFP)

とか

・Windowsファイルサービス(SMB)

・Macintoshファイルサービス(AppleShare)

ならわかるけど。

SMBとSambaを混同してるんだろうか。

afp_signature.confとafp_voluuld.confは/varに移りました。

uams/は/varに移りました。

.AppleDB/も/varに移りました。

サーバ側のファイルシステムがxattrに対応しているとき、.AppleDouble/ディレクトリが作られません。

でも、.AppleDesktopは変更なしかも。うーん。

HATさんへ、再びコメントありがとうございます。

企業は、技術へのただ乗りだけなんですかね…。

SambaとSMB! なるほど! ソフトウェア名とプロトコル/サービス名の違いですね。

確かに、そういう目で見ると、おかしな表記ですね。

以前の記事で、afp_signature.confを/var/libに置くカスタマイズをしたのですが、実は/etcがreadonlyになっているHDL4-Gへの移植が目的だったからなのです。説明をしていなくて、すみません。

Ubuntu 10.04にnetatalk 2.1.3インストール[追記・訂正あり]: プラスα空間

http://oichinote.com/plus/2010/07/ubuntu-1004neta.html

もうそろそろHDL4-Gに手を付けたいのですけれど、他の事(ブログの移転)を先にしようと思っていて、先に進みません。

HDL2-Gへのnetatalkインストールに当たっては、このサイトの記事を参考にさせて頂きました。その節は、ありがとうございました。

LANDISKへのhackはネット上に情報の蓄積があり、これらの記事がなければ、更なる試行錯誤が避けられなかったと思います。また、HDL2-Gに搭載されていたディストリビューションのバージョン(debian etch)で揃うパッケージでBerkeley DBとnetatalkのconfigure & makeができたのは幸いでした。

HDL2-Aシリーズのupdaterは暗号化されているんですね。セキュリティ上は避けられない流れなのかもしれませんが、そうであれば、なおの事、IO-DATAさんには頑張ってファームウェアのアップデートして欲しいと思います。

やりたい事が多いのは楽しいですが、時間がいくらあっても足りませんよね。記事の更新を楽しみにしております。

ではでは。

tonopさんへ、初コメントありがとうございます。

最初にtonopの記事を読んだ時は、先を越された〜と思いました。でも、参考にしていただいた事がわかっていたので、嬉しかったです。ご丁寧なお礼、ありがとうございます。

tonopさんは、既にnetatalk 2.2.2もインストールされていますね。すばらしいです。

私の持っているHDL4-Gは、OSが一つ古く、Debian 3.1 Sargeなのです。これで使えるBerkley DBのパッケージが古く、インストールできない事がわかりました。DBをソースからインストールすれば可能なはずだと、HATさんからコメントをいただきました。同時に、この方法はあまり美しくないともコメントをいただいております。

Debian SargeのLANDISKにはnetatalk 2.2beta4をインストールできない: プラスα空間

http://oichinote.com/plus/2011/07/debian-sargenet.html

どうせやるなら徹底的にと思い、計画を練っているところです。方針と目処は立っているのですが、なかなか時間が取れません。

HDL2-Aのupdaterの暗号化は、セキュリティよりも、IODATAへの苦情対策(改造品を修理に持ち込まれるのを防止)、もしくは、改造品の流通防止対策ではないかと思っています。

私のHDL4-Gの改造がうまく行ったら、記事を書こうと思っています。またお立ち寄りください。

アップデートを行うので更新するファイルはUpdaterだと思うのですが、違うんでしょうかね?

ハックしにくい機種には理由があります。

たとえば、HDL-Sや、HDLP-Sは、ハイブリッド仕様なので、USBで接続されたときにローレベルでHDDを書き換えられたときにシステムが消えては困るので、特殊な状態で結構妙な実装がされています。

また、HDL-Aや、HDL2-Aは、DTCP/IP対応機です。これはコンテンツ保護のための情報がシステム情報に含まれるため、「普通に見えてはいけない」のです。

実際、HDL4-Gとほぼ同じHVL4-Gでは、同様にアップデートファイルや、起動するカーネルには保護がかかっています。これはHDL-Aや、HDL2-Aも同様で、シリアルコンソールも信号は出ていますが、起動の前提となるカーネルは、鍵つきのZIP圧縮されたファイルですから、シリアルコンソールをつないだ程度では「標準のシステム」はどうにもなりません。HVL4-Gもブートパラメータが違うので、HDL4-Gと物理的にはほぼ同じであるものの、相互のディスクから起動することは出来ません。

ですので、それらに対応しない、HDL-CEや、HDL-S、HDLP-Sのアップデートファイルは従来と同様の平分で圧縮されたフォーマットになっています。ですから、起動後のイメージを書き換えることは難しくない…のですが、しくじった場合は、起動プロセスが特殊なので、悩むこと必至です。

表記がおかしいのは開発と、実際に広告を作る人間は違うからでしょうし、それだけMacがマイノリティー側にいるということだと思います。

ただまぁ、改造品によるサポートコストは相応に発生しているような気はします…。

とおりすがり。さんへ、コメントありがとうございます。

記事だけではなく、コメントまでも読んでいただけたのですね。ありがとうございます。

“updater”の件、すみません。ご指摘ありがとうございます。完全に間違って覚えていました。直しておきました。

ご紹介された機種を見てみました。かなりのラインナップがあるのですね。しかも、家庭用は信じられないくらい、安くなっています。

LAN/USBのハイブリッド機、確かに考えるとそうですよね。生のファイルシステムを見せる訳には行きませんね。

DTCP-IP対応機種は、それ程厳重なのですか…。Updaterだけでなく、kernelも鍵付きですか。Boot loaderも特殊なのですね。

デジタルコンテンツの過剰とも思える保護、止めて欲しいです。使いにくくて、しょうがありません。

表記の件は、公開する前に技術側に確認をとっていると思います。公開している仕様に不備があったら、メーカーの瑕疵となりますから。

今回問い合わせた件は、受付担当→技術担当へ回されて、それでもまともな回答が来なかったのと、横柄な態度を取られたので、かなり不満に思いました。

その後、web上の表記の間違いに気が付いて、直している訳ですし。

Mac系のシェアは、上昇している物の、1割以下ですし。メーカーとしては、「Macにも対応していますよ」くらいの気持ちなのでしょうね。

http://news.mynavi.jp/news/2012/08/03/016/

改造品に対しては、高額な修理費を申し付ければ良いと思います。私は、昔、そう言う目に遭いました。でも、直してくれただけ、ありがたかったです。

HDL-Aとか、HDL2-Aはあれはあるけどこれはないじゃなくて、基本(USB接続こそできませんが)全部いりなので、迷う要素はないですね。

ピンアサインがいつものと変わってるようですが、シリアルは普通に出ています。

ですからu-bootの出力くらいは見られますよ。共有部分というかユーザデータが書き込まれるパーティションは暗号化されてないようですし、読むためのツールも提供されています。

それ以外の機種は、安いだけあって、速度的には一つ前の世代の感じです。

メモリが少ないんである意味しょうがないのでしょうけど。

ハイブリッド機の場合は、システム領域自体が、LBAの最後を変更することで隠蔽されます。

これはATAコマンドとして定義されているもので、WindowsだとHPA領域とも呼ばれています。

LAN側で起動するときは解除した上で、それが存在するパーティションテーブルを書き込むという荒業をしています。

なので、ハードディスクを取り出して直接パーティションを参照しても、Windowsで使う領域しかなくて本体か?と思う人が多々いたようです。

表記は多分受付の人がきちんと理解できていないので、情報伝達自体がちゃんとできてないんじゃないかと。

どちらかといえば、I-O DATAは慇懃無礼というか、表面的には丁寧で余計なことは書かない返事が来る印象があるんですけどね…。

あと直したのは「やっと気がついた」ってだけなんだと思いますけども。悪意があったというか「何を言われてるのか良くわからない」だけなんじゃないかと。

受付さんとかサポートはそんなもんです。たまに世迷言かというような返事も平気でしますし。

わからなくて、資料としては明記してあるので「なにいってんすか?」って状態になったのではないかと。

悪意はないんでしょうが理解もないんじゃないかと。中身のわからないプロトコルの名前を言われても「何がおかしいのか」もわからないのが「世間の人」です。

ただ、シリアルコンソールを出さなくなったりってことをしてるのはどっちかといえばBUFFALOのほうですね。

そんなに改造対策って感じのものは…まぁ、そんな仕掛けがないこともないんですが、書かれている範囲のことで言えば、悪意とか、ケチでそうなってるものは無い様に思います。

とおりすがり。さんへ、再びコメントありがとうございます。

HDL2-Aは、安くて速いので、良いですよね。RAID-1で運用すれば、データ保全で安心できますし、容量当たりのコストもNASではない通常のUSB外付けHDDとそれ程変わりませんね。

HDL2-Aにもシリアルポートは残っているのですね? u-bootで起動していると言う事は、TFTPサーバを立ち上げておけば、HDL2-Aはそこからbootする事も可能なのでしょうか? でも、kernelが暗号化されたZIPファイルとの事ですから、受け付けてくれませんかね?

HDL4-Gを改造しようとして色々調べていた時、u-bootにTFTPブートの機能がある事を知りました。HDL4-Gで試したいと思ったまま、時間が取れずにそのままになっています。

ハイブリッド機でシステムを隠すために、そんな仕組みを使っているのですか! HPA領域と言う呼び名も初めて知りました。

勉強になりました。ありがとうございます。

サポートとwebページの件も、おっしゃる通りかもしれません。確かに、普通の人は「AppleTalk」と「AFP」の区別が付かないでしょうね…。

今回教えていただいた件を、記事に追記しておきました。ありがとうございます。

HDL-Aはピンヘッダが出てます。

ですから、UARTへのアクセスは難しくありません。

HDL2-Aは、HDL2-Sとほぼ同じなんですが、定格のシールをはがさないと底面のパーツが取れないです。

スルーホールがかなり深いところ(というか、底面基板)にあるので、分解しないと厳しい場所だと思います。

あけてみるとわかりますけど、HDDの長辺よりちょっと長い程度の距離があります。

まぁ、底面のシールをはがすことになるので、保証は間違いなく切れるでしょうね…。

基本u-bootもオープンソースですので、フルセットでコンパイルされているとは限らないですから、対話処理が可能な部分は削られている可能性もあります。

システムパーティションもDTCP-IP対応機種は暗号化されています。

×kernelは、暗号化されたZIPファイルなので、通常の方法ではbootできないだろう。

○製品のカーネルはパスワードつきのZIP圧縮のかかったものなので、それを前提としたブートパラメータでは、標準のカーネル以外の起動は難しい。

ブートできなかったら製品が使えません。同じような仕掛けはBUFFALOの製品でもあります。

アップデータ、ファイルシステムは暗号がかかってるので、差し替えることは難しく、スクラッチからブートするには標準以外のカーネルを使うことになるんですが、ローダの初期パラメータが、キーのかかったそれなので、普通に作ってもロードされないってあたりで、自由度は低いです。

キーが平文で表示されたりはしないので、そういう意味ではかなり頑張らないと既存のシステムによらないハックも苦労すると思われます。

これは、HVL4にHDL4のディスクを突っ込んでも同様です。

記述の件は、相手が、AFPの存在を知らず、「AppleTalk」はWindowsのSMBみたいに、Macでつかうプロトコルだよって教えられていたら、仕様ってはっきりあがってきてる資料を前に、「気がつく」のは理解が浅いほど「資料のほうがおかしい」と思うことは難しい気がしますし、場所柄、「資料のほうがおかしい」より「言われてることのほうがおかしい」ことのほうが多いでしょうから。

それでも、売ってるものを理解してないとか、クレーマー扱いされたと認識されてしまう対応をとってしまうのはほめられたことじゃありませんけどね。

とおりすがり。さんへ、再びコメントありがとうございます。

ご指摘の部分の修正をしました。

詳しいお返事は、また後でさせていただきます。

とおりすがり。さんへ、お返事が遅くなって申し訳ありません。

ピンヘッダが出ているとは驚きですね。コネクタをつなぐだけで、観測できてしまいますね。

とおりすがり。さんは、多機種に渡り、内部構造まで熟知しておられますね。もしかして、ご紹介していただいた機種を全てお持ちなのでしょうか? 実際に見てみないとわからない事までご存知なので。

ubootも修正されているしたら、手を入れる方法が無くなりますね。

もしJTAGが生きていれば、そこからFlashに書き込むとかできるのでしょうか? Buffaloの機種だと、そうやってファームウェアを書き換えている記事を読んだ事があります。

システムパーティションが暗号化されていると言う事ですが、筐体個別の暗号化になるのでしょうか? もしそうだとすると、例えばHDL2-A本体が壊れた場合、新しいHDL2-AにHDDだけ移植しても、使えない(bootできない)と言う事ですよね?

IODATA/Buffaloとも、ハックしにくい構造になっているのですね。

ハックしたければ、玄箱などを使えと言う事でしょうか?

そう言う状況もあり、次のNASは、QNAPかNETGEARの物にしようかと思っています。

3万円前後で入手できる物とすると、QNAP TS-412かNETGEAR ReadyNAS Ultra4になります。

TS-412は機能満載ですが速度がReadyNAS Ultra4よりも大幅に落ちます。ReadyNAS Ultra4には、私が必要としている機能(VPNサーバ)がありません。ReadyNASにはrootでログインできるので、自分でコンパイルすれば、VPNサーバ機能の追加は可能の様です。

機能も速度も満足するとなると、QNAP TS-419PIIになりますが、価格が大幅に上がります。

なにか、アドバイスをいただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

前述のとおりの状況なので、ブートメッセージが見えるくらいでは、たいした意味はありません。

JTAGも製品で残していることは少ないですし、玄箱とか、LinkStationでも一部しかスルーホールは出てないです。パターンとしては穴はあいてそうですから、JTAGなどの信号も出てるかもしれませんが、機種によっては、物理的に遠いのでいじりにくい機種もあります。

全部は持っていませんので、「やってみた人の記録」とか、写真が根拠のものもあります。

システムパーティションはベタコピーで換装は出来てるようですが、筐体間での移植はされた実績を見たことはないです。どちらかといえば「中身が確認できない」ことが大事でそうなってるとは思いますが。

少なくともHDL-XR/XVはDTCP-IPじゃないので、アップデータは、普通のアーカイブです。

CPU早くなってますし、新品の普通の流通品にこだわらなければアウトレットやユーズドアウトレットでは、定価って何?って値段だったりしますから「高くて買えない」ほどじゃないです。

少なくともハードルはHDL-GTとか、HDL4-Gくらいです。USB接続もないので、HPA領域とか、起動プロセスの変な仕掛けもありませんし、カートリッジでドライブの交換も簡単です。

遅くてもよければ、HDL-GT4.0が26800円で叩き売られてます。

ftp://ftp.iij.ad.jp/pub/sourceforge.jp/freetank/30616/

こんなのもありますから、LANDISKよりは、素にちかい遊び方も出来ます。

ハイブリッド機も、telnet接続は比較的簡単に出来るでしょうから、中身を良く見て注意深く作業すれば、遊べるとは思います。何かあったときの手段を講じないまま起動に必要な部分をいじってしまうと酷い目にあうことは必至なのですが。ローエンドのそれは基本的に遅いですが。

正直QNAPとかのを買うなら、ATOMの板で適当に一台作って、NAS前提のディストリビューションや、普通のディストリビューションを調整したほうが楽で自由度は高いです。

最初から搭載されているファームや機能にどれくらい払えるかっていうのもポイントだと思います。

とおりすがり。さんへ、ご回答ありがとうございます。

なるほど、色々web上でも調べられているのですね。

私は、HDL4-G2.0を所有しております。ですが、OS X 10.7 Lion非対応と、アクセス速度の遅さ(Read/Writeとも6MB/s程度)に限界を感じ、NASの買い替えを考えています。

最初は、Lionに対応するためだけに、HDL4-Gをハックして、netatalkの最新版を入れるつもりでいました。その為には、OS(Debian)もアップデートする必要があります。また、併せて容量増加も考えていました。そうすると、システムのバックアップまで含めた作業時間が膨大になると予想されます。その苦労の割に、転送速度が6MB/sしかでないと悲しいです。

次に、手持ちのiBook G4にUbuntuを入れてAFPサーバにする事を考えました。ですが、iBook G4のEhter I/Fは100Mbpsなので、これがネックになり、11MB/s程度しか出ません。

さらにその次に、手持ちのDell Optiplex GX150をAFPサーバにする事を考えました。GbEカードを増設するとなると、PCI(32bit @ 33MHz)がネックになり、30MB/s程度しか出ないと予想されます。Web記事からの推測です。

今回ご提案いただきました、ATOM機を新たに組み上げる方法に付いて調査しました。

・D2700搭載マザー

・DIR-HDMINI-B(ケース、3.5インチ4ベイ、250W電源付き)

を考えると、合計で2.6万円程度と思います。

RAID-Z運用を考えると、64bit機(例えばE350M1/USB3)の方が良いらしいのでその場合は3.4万程度になります。

組み上げ後、FreeNASをインストールして、NASとして使用する事になります。

性能的には十分かつ、機能追加も自由度があります。

それなりに面倒ですが、後々の事を考えると、この方法が一番良いかも知れません。

アドバイス、ありがとうございました。

NAS製品は、それはそれで、何もしなくても、仕様に書かれた動作はしてくれるというメリットもあります。

ARMベースのものは、消費電力も低いですし、専用の基板はフットプリントも小さいです。

ですから「そのまま」使うには、それなりに便利なのですが、自分で手を入れられる人、自分で調整できる人なら、既製品にこだわる意味はあんまりないです。

ATOMも64bitプロセッサですけど…何を期待するかという部分でしょうねぇ。

OpenMediaVaultなんてにもありますけども。

自分で手を入れられる人は無理して既製品を使う必要は状況によってはないんじゃないかと思います。

とおりすがり。さんへ、再びコメントありがとうございます。

そうですね、最初HDL4-Gをハックしようとしたのも、そのコンパクトさと低消費電力が魅力でした。

QNAP/NETGEAR製品だと、自分でmini-ITXケースを買うのと大差ありません。

ATOMも64bitですが、チップセットのintelのビデオドライバの64bit版が公開されていないらしく、安いATOM基板だと32bit版をインストールしなければならない様です。ビデオカードを増設すれば、64bit版をインストールできる様です。また安いATOM基板だと、最大メモリが4GBです。FreeNASの水晶環境だと、メモリが6GBなので、これにも一致しません。

また、FreeNAS開発チームはE350M1/USB3を使っている様なので、確実に動きます。

これらの理由からE350M1/USB3が良いと思いました。

OpenMediaVaultは、Debian系なのですね。ファイルシステムにZFSが使えないので、残念です。

自分で作ろうと言う気が充実してきました。

ドライバはWindows使わなければいいんじゃないかと。

NASなんですから、VESA互換モードだろうと、映れば問題ないですし、ましてやNASなら更にそうです。

デスクトップで使う場合には大事ですけど。Linuxのドライバは、コミュニティー頼りの気もしますけどね。

ただ、FreeNASの場合、ミニマムの必須環境と用意されている機能のフルセットでは要求環境が大きく違うので、必ずしもそのピークにあわせる必要はないと思います。何せ、LANDISKだって、ARM400MHz+64MB程度だったりしたわけですから。それでもあれくらいは出てるわけで。

個人で使う場合は、多くの場所から負荷がかかることは少なくなるので、そういう意味でも、そんなに豪勢じゃなくてもいいような気はします。

結局RAIDは、「おのおのが正しく動く」のが前提なので、あんまり信用はしていないんですよね。

使うドライブがデスクトップ用だと、単体動作が基本なので、自分のエラー訂正などにかかる時間で、応答がなくなったりすると、仲間はずれにされたりするなんて話もあります。

…I-ODATAのRAID機、平気でWDのgreen使ってますけどねw

リビルドが結構発生してるって話はこんなあたりが原因だったりしてw

管理する側の制御しだいという部分もあるのですが、最近ではWD REDなんてのもありますし、ストレージの側も少し調べてみたほうがいいかもしれませんね。

とおりすがり。さんへ、いつもコメントありがとうございます。

お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。

確かに、Windows7の64bit版を入れようとしてエラーになると書かれていますので、Windows用ディスプレイドライバの64bit版が無いと言う事ですね。

本体へつなぐコンソール画面は、インストールの時にしか使わないでしょうから、この点は問題なさそうです。

D2700が搭載されているmini-ITXマザーボードを調べてみたのですが、最大メモリが4GBな事に加え、SATAが2portの物がほとんどです。また、hotplugにも対応していない様です。

SATAは4port必要で、hotplugも欲しいです。結局、E350M1/USB3などが無難そうです。

WDのGreenって、ヘッド退避機能のあるやつですよね? 評判が良くないですね。WD Redは、NAS専用なのですね。

HDDは、既にSeagate Barracuda 7200.11 ST31500341AS (1.5TB)を4本所有しています。タイの洪水の影響が出始めた直後に、わりと安値で買いました。ウチ3本は中古ですけど。

RAID-Z2だと、4kセクターにすると異常に遅くなるらしいですが、7200.11は512バイトセクターなので、大丈夫そうです。

ただ、バグっているファームウェアが乗っていると、困るなぁ。事前にチェックしておかないとなりません。

まぁ、必要スペックを上回って、費用と消費電力が増えすぎない分には別にいいんですが。

http://www.iodata.jp/product/hdd/lanhdd/hdl-z4wsv/spec.htm

法人向けで、WindowsServerなハードウェアでもこんなもんです。

BigSectorについては、ずいぶん前から話が出ていて、実際のファイルシステムの最小単位であるクラスタサイズは、512Byteではないので、アラインメント境界をまたがなければ大きな変化はないです。

基本は先頭セクタが、8で割れればいいわけですが、実クラスタの最初の位置がずれるなら、ずらさないといけないというだけではないかと。

Greenが駄目なのではなくて、自己修復や自己チェックにかかわる時間で、タイムアウトが発生し、RAIDの仲間はずれになるなどという原因なので、Barracudaであること、512Byteセクタであることは問題と無関係です。

ヘッド退避云々も、直接的な関係はないですが。

http://www.casual-thought.net/2011/02/wd%E3%81%AEgreen-hdd%E3%82%92raid%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AF%E3%81%84%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E7%90%86%E7%94%B1%EF%BC%9F/

この辺とか。

ファームでやらかすのはどこでもやってますから、どのメーカーだから安心とは言いづらいですけどね。

とおりすがり。いつもコメントありがとうございます。

確かに、D2700を使った製品の方が消費電力が小さいのです。価格も安いですが、SATAを4port持ったものになると、E350を搭載した製品と対して変わりません。

HDL-Z4WSVのハードウェアスペック、低いですね…。それでもSequential Readで108MB/sもでるのですね。この値は、RAID5を組んだときですかね? HDLA-2で大きく書かれている転送速度は、RAID0の時の物で、ちょっとずるいと感じています。

もう一度調べた所、ZFSでも、4kセクター用に設定を調整すれば、パフォーマンスが落ちない様でした。

GreenがRAIDに向かない理由、ありがとうございました。最初に読んだとき、「8秒でヘッドが退避される」に目が行き、正しく理解していませんでした。

Barracuda/512Byteセクタは、「私が今所有しているHDD」のご紹介が目的でした。

また話は変わりますが、ZFSのバージョンは、FreeNAS (FreeBSD)の物と、Solaris 11の物でバージョンが違うのですね。Solaris 11に搭載されているZFSの方が、遥かにパフォーマンスが高い様です。

http://andysworld.org.uk/2011/08/25/oracle-solaris-express-11-versus-freenas-quick-cifs-performance-tests/

目的は、SMB/AFPおよびVPN (IPSec)サーバにする事なので、Solarisでも良いかな…と思ってきました。